发布时间:2025-11-08 02:11:06 作者:小编 点击量:

1979年2月16日凌晨,总参作战值班室灯火通明。电话线另一端传来低沉的声音:“边境方向,最合适。”有人犹豫,他加了句,“谁若拿不准,可以先尝尝他那股刀锋似的劲。”十几秒后,会场静了。决定就此拍板,披着大衣上了火车。这场临时通电成为六年后“南下送酒”的伏笔。

回溯时钟,两人初见是1938年秋末。华北太行深处,129师机关驻地燃起篝火,正同政工干部讨论扩红,忽听哐啷一声,大刀刃口劈开酒缸,酒甩成半弧。扛刀喝道:“兄弟们拼命,难得一口热酒!”走过去,拍拍他黝黑的手背:“酒得留着慰劳伤员,你我先熬过眼下。”就这一句,结下半生交情。

1947年冬,淮海战场泥泞漫膝。总前委几个人站在土台上,一个凉壶在手里晃得哗哗响。接过来抿口,舌尖一苦:“这是哪路酒?”乐了:“刚俘来一个补给队,茅台四瓶,我先验质。”二人相视一笑,却把酒埋在麦垛下,誓言胜利后再开封。战役结束,忙于收编和整训,四瓶酒被散装转运,瓶底贴的星号各自流落。

1953年初雪,朝鲜归来官兵在北戴河洗尘。食堂领来茅台,掂了掂酒桶,皱眉嗅味:“前方冻土里匍匐,可不能后方暖炕上整这一口。”翻资料抬头回答:“火线和后方一样重要,统一后勤才能打长仗。”二人据理相争,最后达成一致:取消“”字样,节省的配额全部换成棉被送向前沿。这一回合让二人都觉得对方靠谱。

1969年春,国家局势动荡。因直来直去,遭受诘难;同样陷入非议。有人提醒“要见风使舵”,他回答得干脆:“老邓再犯错,也在前线背着枪。”那几年,外界风雨骤变,二人联系极少,却在各自日记本上留下同一句——“难得糊涂,但不可不直”。

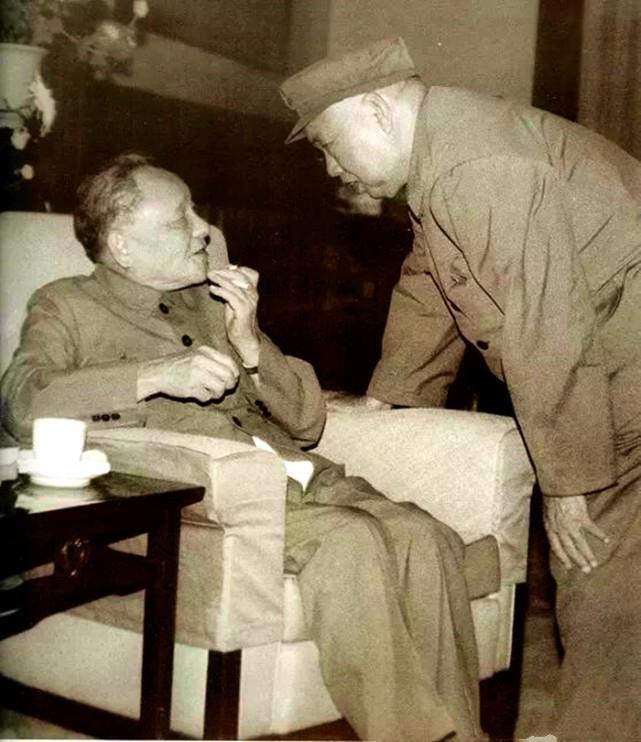

时间跳到1985年2月1日,南京东郊宾馆。窗外腊梅沾雪,室内炉火噼啪。搁下旅行包,掏出两瓶茅台,封膜泛着温光:“八十岁,不算老。”眉梢一挑:“喝了它,接着干。”秘书把杯摆好,却执意换成粗瓷茶缸,理由简单:“战壕里就用这种口径。”两人对饮半杯,都没再倒,老人心知肠胃承受有限,情分却在酒面荡起的细纹里蔓延。

同席老兵回忆,彼时气色尚好,一抹银发扫在军帽边,精神头比年轻警卫员还硬朗;穿一双旧布鞋,鞋面泥痕没擦干。拍照时,摄影师提醒靠近点,突然把胳膊搭在肩上,大嗓门冲镜头喊:“快,留个板儿砖大的像片!”快门一按,胶片收卷,成为他们最后的同框。

生日过后四个月,在南京总医院检查,诊断结果并不乐观。隆暑夜里,他常盯着床头柜,那张生日合影被他剪成半掌大,塞在枕套里。护士偶尔听见他嘟囔:“酒呢?还有几瓶?”没人敢回话,只有微亮的监护屏闪烁红光。

10月22日,病危通知发出。值班员连夜通报。电话里,沉默许久,只说一句:“他若想喝,再倒满。”去世当天,礼堂致祭用的竟是大瓦盆装茅台,盆沿画着粗黑边,符合他“痛快、大口”的脾气。参与布置的参谋回忆,酒液被舀到坛口溢出,微苦的焦香摊在空气里,“像在前线烧火药”。

送别仪式结束,按老规矩倒了三杯:一杯祭前线兄弟,一杯敬八十寿辰,一杯留给自己。最后他没喝,只把杯轻轻扣住:“老许不在,不好开席。”桌上那瓶茅台封口未动,瓶身贴的歪星痕迹已模糊。工作人员随后将其归档保管,编号“86-1”,注明“遗酒”。

多年后,有研究者检索军委档案,发现1947年那四瓶茅台的流向记录:陈毅那瓶已空,那瓶碎于风浪,粟裕那瓶撒入江水,这瓶封存,中断了“胜利后共饮”的原初约定。纸页角落留一行字,字体稚拙,大概出自当年的通讯员:“如果连兄弟也凑不齐,酒再醇也淡。”

合影的底片保存在老战士陈列室。照片里,两位老人的眼神并未因繁花似锦或功名显赫而改变,仍是抗战岁月里那股笃定。研究者走进展柜,很容易注意到一个细节:肩章压角略高,似在提气;左肩微斜,像让相机多捕一点战友的轮廓。镜头定格之处,不是挥别,而是继续守望。

联系我们

contact us

地址:广东省广州市天河区广东广州天河区黄村AG工业园315号

电话:020-1061-3201

点击图标在线留言,我们会及时回复